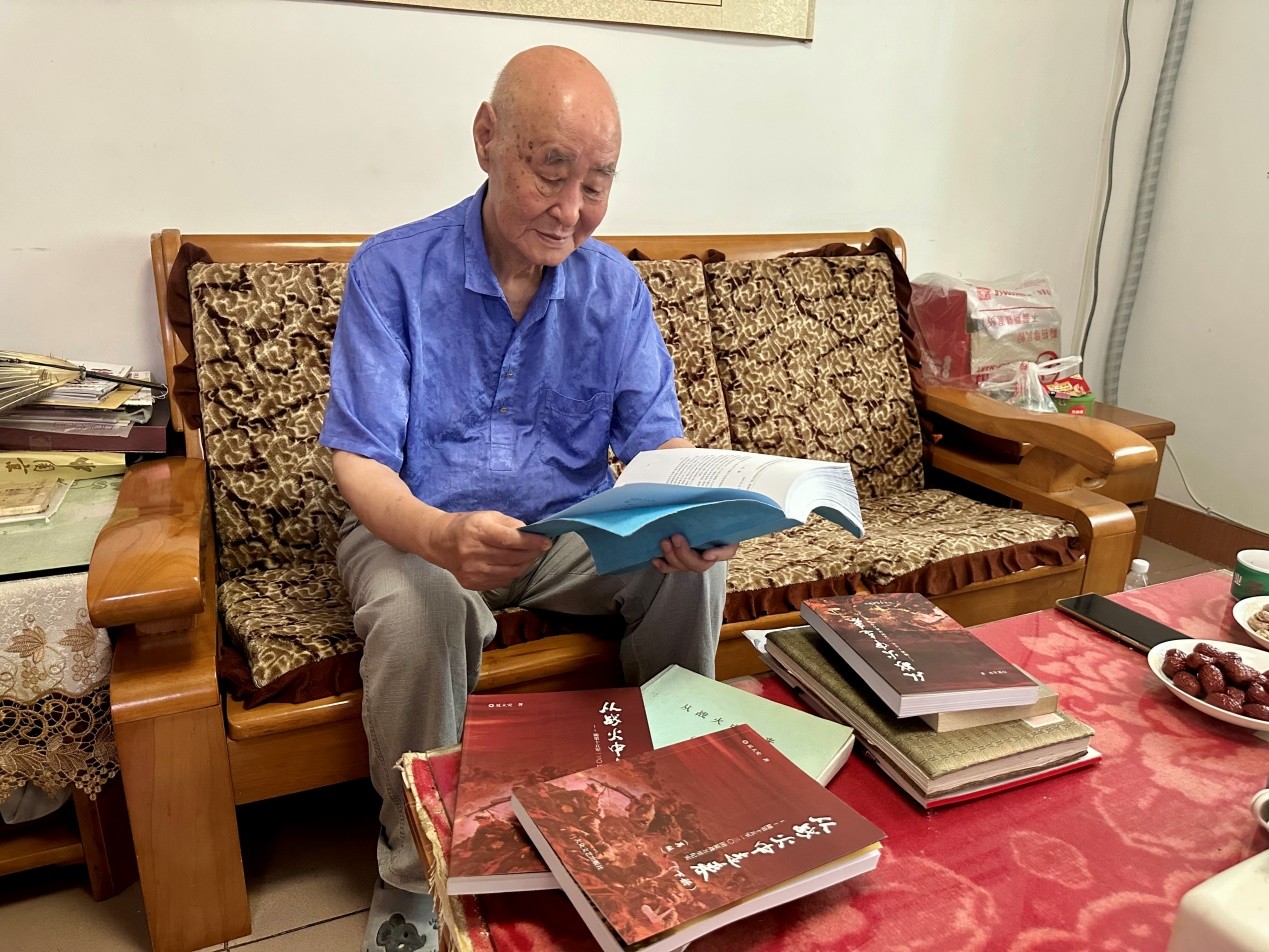

江汉风报道:35个章节,517页,30多万字……居住在荆州市荆州区东城街道的92岁老兵夏太安,跨度21年完成的《从战火中走来》(再版)终于出版,讲述他随军征战万里的纪实。

6月12日,记者来到夏老家,室内陈设简单质朴,桌上的老相册,承载着岁月痕迹。虽已年过九旬,但夏老的精神头仍然很足,腿脚利索,思路清晰,谈吐清楚,听力很好。

夏老1934年出生于河南汝阳县,1947年入伍,1952年入党,先后参加多场重大战役,他在战斗中冲锋在前、屡立战功,1958年转业到地方工作。

记者翻读书籍,在强渡邵阳江时,夏老写道:一架闪着红光的敌机,轰隆隆地飞临上空,一连串投下几颗“闪光炸弹”。顿时烟雾滚滚、火光闪闪、弹片横飞,我和卫生队战友都被弹片炸伤。

在上甘岭战役中,夏老写道:高炮射手们越打越勇,不顾敌机的狂轰滥炸而不下火线,在一片火海中坚守战斗岗位,一直和敌机浴血奋战20多分钟,击落击伤多架敌机。我打心眼里佩服高炮部队指战员们那种不怕牺牲,敢拼敢打的战斗精神。

……

跟随质朴生动的文笔,仿佛在字里行间,看见夏老曾经的儿时记忆,读懂夏老从13岁男孩如何成长为一名在硝烟战火中冲锋陷阵的战士,重温了改变中国命运的两场大决战,感受到革命先烈为保家卫国抛头颅、洒热血的壮志豪情。

谈及出书的初衷,那是2004年6月,夏老收到战友在病中发来的短信:“我还是希望你把那些年的战斗经历写出来,将来会有用的……”带着战友的期望,夏老决定试一试。

“13岁参军,刚上小学四年级,识字太少。”许多场景、人物和事件虽历历在目,但如何用词造句,如何连句成篇成了难题,夏老先尝试一段段地写下来。考虑文字太多、手写不便修改,孩子们为夏老送来一台电脑。

“看着电脑,脑袋空空,啥也不会,”夏老笑着回忆道,他买来小学生学拼音的书籍和光盘,把光盘插在DVD光盘机上,一个音一个音的读,一个字一个字的写。“几年翻烂了两本汉语词典。”

终于,历时4年时间,《从战火中走来》2008年脱稿,2009年成书。“战友2006年辞世,生前没能看到这本书,是我最大的遗憾。”触及深处,夏老眼眶湿润。

近年来,夏老多方面了解书中一些故事的细枝末节,重访战斗过的地方,听知情人讲述当年的所见所闻,获取到更为全面的资料。夏老又从头到尾反复审查修改,时隔16年,《从战火中走来》得以再版。

“我的一生很平淡,没有做出什么惊人之举,只想尽最大的努力,使书本更完美一些。”夏老动情地说,把曾经打动过自己而久久不能忘怀的事例,尽可能详尽地描绘出来,好让后来人知道,今天的幸福生活来之不易。“要把我党我军为人民服务的光荣传统代代相传下去。”

活到老,学到老,这句话在夏老身上找到了最生动的表达。除了出书,他离休后创作了百余件根艺作品,先后获得包括3项国家一等奖、2项国家二等奖、2项国家佳作奖以及4项省级一等奖在内的多个奖项,被中国人才研究会艺术家学部委员会授予“著名根雕艺术家”称号。

正如书末读后感中的一句话:“一个年逾九旬的老人,不安于平庸的离休养老,仍在努力进取,老有所为,做到思想常新,理想永存,抚今追昔,奋笔纪实,以期为后人留一份值得珍惜的精神财富,这种精神难能可贵”。

请输入验证码