文/图 张卫平

小雪初临三楚天,寒声渐起物华迁。

彩虹隐去云空净,荔挺萌生芽叶鲜。

小雪,“十月中,雨下而为寒气所薄,故凝而为雪。小者未盛之辞”。 汉代《孝经纬》中说,立冬“后十五日,斗指亥,为小雪。天地积阴,温则为雨,寒则为雪。”小雪,是二十四节气中的第二十个节气,也是冬季的第二个节气。每年的11月22或23日,太阳到达黄经240°时为小雪节气。

“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有霜枝。”宋代文学家苏轼的诗作呈现的正是江南进入初冬时节的景象。

风声、雨声在空气中弥漫,仿佛奏响了冬日的序曲。荆楚大地花草树木、山川河流等世间万物之芳华都随着小雪到来,发生了非常显著的迁移,从秋日的绚烂,逐渐走向冬日的内敛,展现出清冷又蕴含着时光流转之感。

“莫怪虹无影,如今小雪时。”唐代诗人元稹《小雪十月中》中的诗句,更是非常清楚地告诉我们小雪物候中的特征。小雪时节,因天气转寒、水汽条件变化的自然规律,“虹藏不见”成为小雪节气最具节气物候。

彩虹在冬日的天空中隐去了踪迹,从一个侧面烘托出冬日天空的别样纯净与寂寥。而“荔挺”作为一种在寒冷中能够萌发生长的植物,鲜嫩的芽叶在一片萧瑟的冬日景象中显得格外醒目,给人以惊喜之感,也暗示着即使在寒冷的冬季,生命的律动也从未停止。

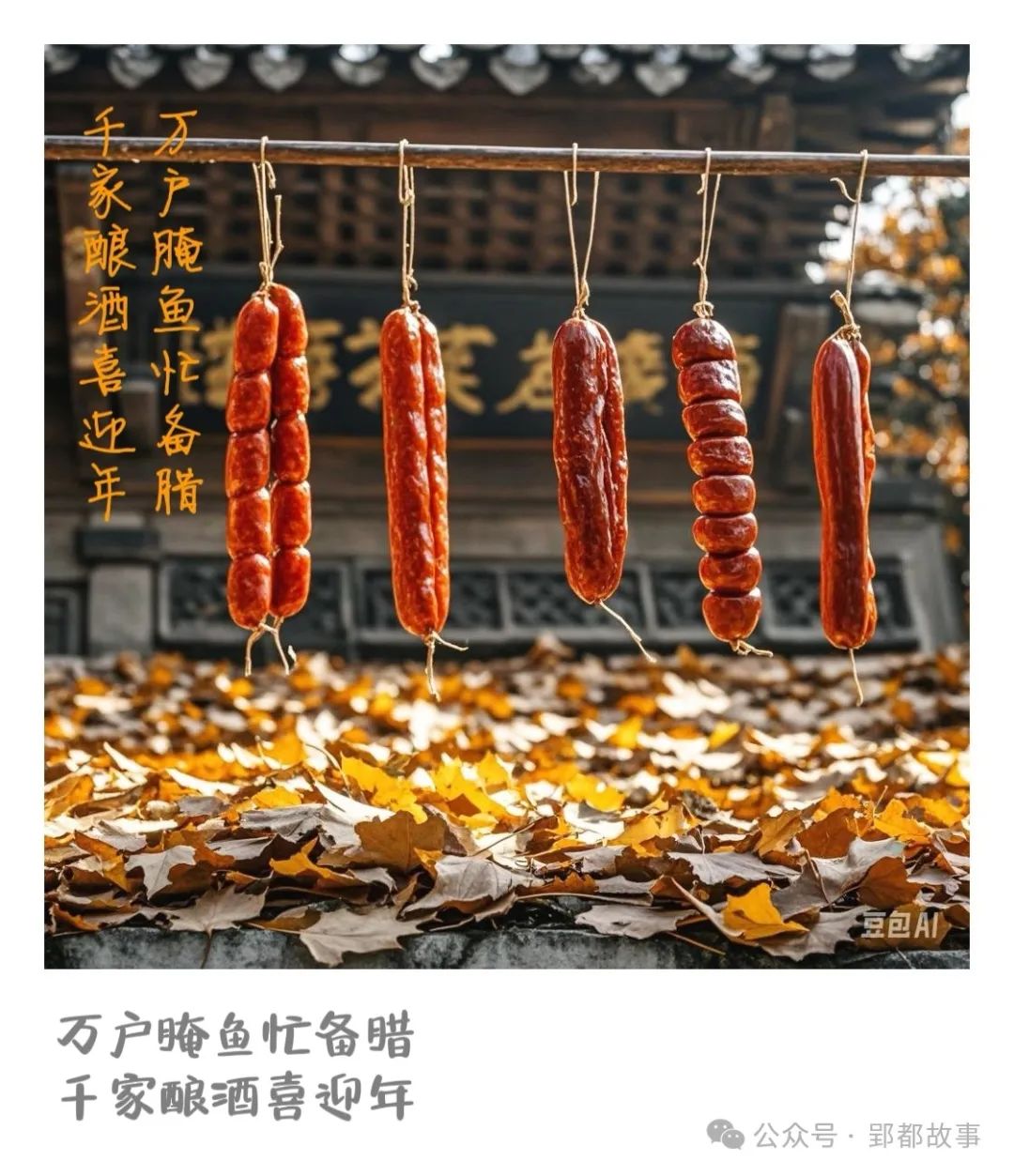

俗话说,民以食为天!每一个节气,都有饮食方面的传统习俗,小雪节气过后,正是民间为迎接新年做准备的繁忙时节。 “冬腊风腌,蓄以御冬”,是全国“通用”的小雪习俗。

古时,冬季没有如今食物存储的条件,为了保证漫长冬季的生活与生存,古人便发明了腌制食物的方法。《汉书》、楚简和荆州凤凰山出土的汉简记载,楚人有着制作干肉和干鱼的习俗。

《楚国风俗志》中也说,“楚地鱼类资源丰富,将吃不完的鲜鱼制成枯鱼并以之为膳,是当时一种极其普遍性的饮食方式”。其实,备腊活动不仅是为了在寒冬腊月能够有足够的食物储备,更是承载了人们对新年丰盛生活的期盼。

千百年来,荆楚大地家家户户都会在小雪时节开始杀年猪,腌制腊味。而在荆州城区的大街小巷,香肠的身影早在小雪之前就已出现,甚至已出现在人们的餐桌之上。

“十月朝,糍粑禄禄烧。”正如俗话中所说,先秦时期楚人有在农历十月大腊庆典中有用糍粑祭祀的习俗。

不过,在历史的传承中打糍粑的习俗如今已成为腊月里的一道风景线。春节前夕,人们将泡好的糯米蒸熟,放入石臼里,几个壮小伙子轮流挥动着木槌,一下又一下,将糯米“打”成软糯的糍粑。此时。撕扯一小块热气腾腾的糍粑,沾上白糖入口品尝,满满都是年的滋味。

《荆楚岁时记》中还说,“十月为朔日,家家为黍臛”。古代荆州人在小雪节气期间里都会食用一种掺杂了黄米的肉粥——“黍臛”。这些,与北方地区的小雪节气习俗完全不同。

小雪节气的荆楚习俗,不仅是一种传统的传承,更是人们对美好生活的期待和向往。

“围炉夜话家乡事,且待梅香续旧缘。”如今的小雪节气,天气虽然渐凉但 “围炉夜话“的场景却已难出现。我在《小雪》一诗中”则是用“围炉夜话”这一极具画面感的场景,营造一种浓浓的亲情与乡情氛围,让人心生暖意,在期待梅花盛开的美好景致中,延续与亲人间、家乡间那份深厚而美好的情感纽带,既表达对未来生活的憧憬,又回扣整首诗对冬日节气与情感交织的主题。

总之,古今诗词通过对小雪节气物候和自然景象的细致描绘及民间民俗的生动展现,在寒与暖、静与动、自然与人文的交织中,勾勒出一幅充满生活情趣与诗意情怀的冬日画卷,让人们感受到冬日节气所蕴含的独特魅力以及人们在其中寄托的美好情感。

随着冬季的来临,“年”已经不远了!且看荆州大地——

万户腌鱼忙备腊,千家酿酒喜迎年。

围炉夜话家乡事,且待梅香续旧缘。

请输入验证码