“记者”,这两个字,曾经在一个很长的时间段里都常常出现在我的梦境里,这是我年轻时一度为之奋斗的终极目标。这个记者梦,我足足做了15年。然而,幸运之神却屡屡与我擦肩而过。

记得有一年,我在给荆州广播电台的编辑记者们上课时,第一句话就是“我做梦都想当记者!做了大半辈子记者梦,也没有能实现,所以,我其实是不配给大家上课的。”这不是我矫情,而是我真情实意的写照。因为,我曾用自己的青春年华为实现这个梦想而拼搏和奋斗过。

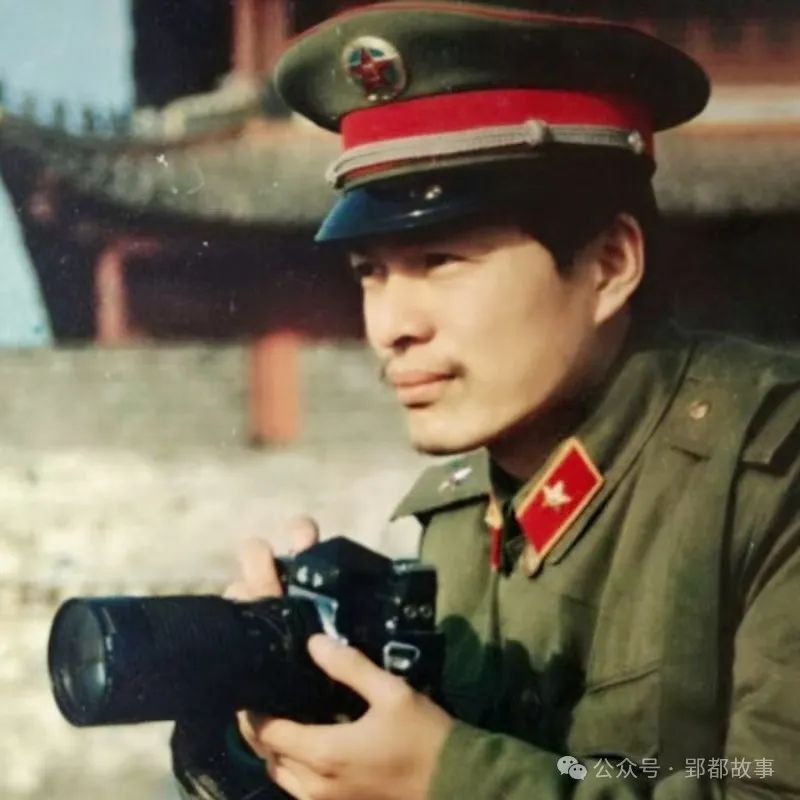

说起我的记者梦,源于上世纪70年代。一天深夜,连长、指导员突然将我从睡梦中摇醒。深更半夜,连队的两个主官同时来找我这个入伍才三四个月的新兵,使我既惶恐又丈二和尚摸不着头脑。原来,与我同一年入伍的新兵中,有一个同名但不同姓的高干子弟,被上级指令参加师政治部举办的新闻报道员培训班学习。不巧的是,明天就要起程报到了,此“卫平”当晚却高烧40来度。连队领导一时没了辙,不知怎的就想到了我。也许,由于我经常写饭堂广播稿,并参与主办连队的墙报和黑板报,曾在连队主官那里留下了比较深刻的印象。于是,连长指导员一商量,便来了个“狸猫换太子”。反正俩人同名,如果上级怪罪下来,就说是电话里听错了姓。就这样,我忐忑不安地打起背包,辗转到百里之外的师部参加学习培训。

在去师部参加学习班的路上,我一直就在思考,是混一个月回连队,还是把这次“冒名顶替”的学习当作人生转折的重要机遇,去努力改变自己的命运呢?答案是肯定的!可是,自己只是一个仅有初中文凭且完全没有新闻写作基础的新兵,怎样才能抓住这次千载难逢的机遇呢?

我想,自己当兵前有过两年多军工厂的工作经历,插过队,当过工人,还从事过财务工作。不说见多识广,倒也比那些农村兵和学生兵见识多一些。经过一番认真思考,我来了个扬长避短,从用漂亮的仿宋体为新闻干事誊抄稿件入手,紧紧抓住这一个多月的学习实践机会,终于得以从40多名学员中脱颖而出。就这样,我阴差阳错走上了弃武从文的道路,被调到团报道组当上了一名专职战士报道员。

虽然,那时我并不知道什么是新闻?更不懂得怎样为报纸和电台写新闻稿。但生性要强的我,却有那么一股不服输的劲头,心想,世上无难事,只要敢登攀。拼了!

然而,理想很丰满,现实很骨感,严峻考验随之而来。想想也是,一个刚刚入伍不到半年的新兵,用老兵的话说,连一条军用裤衩都没穿破,就人模狗样地到连队去采访,好一点的连队领导,还会让文书接待一下,有的干部就完全不管你,最多只是在吃饭时与你简单交流两句。

那段时间,真难呀!受尽了老兵的白眼与讥讽。其实,想想也不怪人家,自己跑到人家连队里一呆就是十天半月,找这个谈,找那个问。写出的稿件,请领导审了稿、盖了章,到头来在报纸上连一个字都见不到。谁还会再理你?!

“从来就没有什么救世主!”还是国际歌里唱得好,自己的前途与命运,就掌握在自己手中。我想,我只有自己拼命。在老报道员的指导下,我找来《解放军报》和《战斗报》,一篇篇地研究消息和通讯的写作,从模仿、借鉴开始,每天不停地采访、写作,写作、采访,没有哪天能睡上四五个小时。

“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。”稿件哪有那么好发出来的!整整三个月,几乎每天写一篇稿件,但发出去后总是泥牛入海无消息。那时,我的精神几乎崩溃,总是觉得脸上无光,怕见人。现在回想起来,真是要感谢我的直接领导、当时的团报道组组长朱茂炎的鼓励,才让我坚持了下来。

我的坚持,还是感动了“上帝”。在写了近百篇稿件时,终于实现了零的突破,在军区《战斗报》上了一个小小的“火柴盒”。虽然,只有短短的两百来字,也没有署自己的名字,但却给几乎绝望的我打了一剂“强心针”。那天晚上,我捧着报纸看了又看,读了又读,还找出原稿几乎琢磨了整整一夜。

“新闻就应该这样写!”从此,报纸每发一篇,我就找出原稿,从标题、导语,到每一个段落,甚至每一个词语,一一核对编辑修改过的地方,仔细揣摩着编辑为什么这么修改。

俗话说,一花引来万花开!在不断学习与实践中,自己渐渐入了门,到了年底,我的发稿量赶上了干部报道员。只要到哪个连队跑一趟,这个连队就会报上有名,广播里有声。于是,我这个新兵蛋子又变成了最受欢迎的人了,就连一些连队干部也开始与我称兄道弟了。

五年后,我当上了团报道组组长,发稿量稳步上升,质量也有了较大提高,连续几年受到湖北省军区政治部的通报表彰。那年,不但团报道组荣立了集体三等功,团党委还作出全团向团报道组学习的决定。破格提干后,我调入上级政治部门担任新闻干事。平台更大了,成果也更多了。1979年后,我的新闻写作进入了最佳状态,每年在《解放军报》上发稿三四十篇,加上军区报刊和省报、省广播电台,几乎天天都有稿件刊发,而诸如大军区一等优质稿之类的奖项,年年都有。甚至还得过全军军兵种报刊一等奖和《解放军报》社一等优质稿等奖项,并频频受到大军区政治部门的通报表彰。

进入佳境之中,我的记者梦就在心田里悄悄发芽了!特别是从1979年开始,我以荆州军分区政治部宣传科新闻干事的职务担任《荆州报》社“民兵专版”编辑(“民兵专版”由荆州军分区政治部主办),开始学着编稿。那段时间,自我感觉非常好,觉得自己已是一个专业新闻人,与记者梦也只有一步之遥。

俗话说,世事难料。在我从事专职新闻干事期间,身边的不少同事都成为军队新闻记者,也有同事转业后在地方报刊担任编辑记者,然我却一直在门槛之外徘徊。虽然自己硕果累累、小有名气,最终还是与记者这一职业失之交臂。

我的记者梦,就这样破裂了,仅仅只留下一大摞特约记者和优秀通讯员的获奖证书,以及“码格子”的爱好,以至于刚转业到政府机关时,还用业余时间写过新闻稿件,其中一篇通讯《廉政之风吹冷公宴之后……》,不但刊登在《人民日报》和《湖北日报》上,还意外地获得了湖北好新闻二等奖。

本来以为,自己在政府办公室系统工作,整天与公文打交道,从此便与新闻“断交”。后来却因政务公开的推行,于2004年当上了市政府首任新闻发言人,也算勉强跻身于新闻界。因为工作关系,新闻界的朋友多了,还经常上电视台、广播电台节目,甚至在2008年迎接奥运圣火和后来的“荆马比赛”时,作为嘉宾屡屡与荆视主持人共同主持现场直播。我还连续担任了两届荆州市新闻阅评员,继续在“业内”工作着,也算部分实现了自己的“记者梦”。

一年一度的记者节又要到来了!我这个做了一辈子记者梦的“业内”人士,心中不禁也期昐起来。这个记者节,与我有什么关系呢?

其实我知道,这不是我的节日,本来以为在这个节日里,我什么也不可能得到,哪怕是一句慰问的话语。我所能做的,就是从那些发黄的报刊和获奖证书里,去寻觅自己梦想 的脚步。但是,我仍然期待着,仿佛冥冥之中就是觉得,这也是我的节日。果然,今天上午我接到了一个来自荆州市融媒体中心的电话,编辑约我为记者节写一篇稿件。于是,就有了这篇《我的青春我的梦》。

看来,这个梦我还得继续做下去。

文/图 张卫平

请输入验证码