二十四节气

秋

立秋

乳鸦啼散玉屏立,

一枕新凉一扇风。

睡起秋声无觅处,

满阶梧桐月明中。

立秋是24节气中的第十三个节气,也是秋天的一个重要节点,“四立”为四季交替的起点,立秋标志着孟秋正式开始。

《月令七十二候集解》中说:“秋,揪也,物于此而揪敛也”。立秋不仅预示着炎热的夏天即将过去,秋天即将来临;也表示草木开始结果孕子,秋收的季节到了。古人把立秋当作夏秋之交的重要时刻,据记载,宋时立秋这天宫内要把栽在盆里的梧桐移入殿内,等到“立秋”时辰一到,太史官便高声奏道:“秋来了。”奏毕,梧桐应声落下一两片叶子,以寓报秋之意,正所谓“一叶知秋”!

秋 季 养 生

在秋季养生中,《素问·四气调神大论》指出:“夫四时阴阳者,万物之根本也,所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根,故与万物沉浮于生长之门,逆其根则伐其本,坏其真矣。”此乃古人对四时调摄之宗旨,告诫人们,顺应四时养生要知道春生夏长秋收冬藏的自然规律。要想达到延年益寿的目的就要顺应之,遵循之。

整个自然界的变化是循序渐进的过程,立秋的气候是由热转凉的交接节气,也是阳气渐收,阴气渐长,由阳盛逐渐转变为阴盛的时期,也是人体代谢出现阳消阴长的过渡时期。因此秋季养生,凡精神情志、饮食起居、运动锻炼,皆以养“收”为原则。

- 睡起秋声无觅处

满阶梧桐月明中 -

精 神 养 生

秋内应于肺,肺在志为悲(忧),悲忧易伤肺,肺气虚则机体对不良刺激的耐受性下降,易生悲忧之情绪。《黄帝内经·素问·四气调神大论》:“秋三月……使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也”。所以立秋节气,精神调养上要做到内心宁静,神志安宁,心情舒畅,切忌悲忧伤感,即使遇到伤感的事,也应主动予以排解,以避肃杀之气,同时还应收敛神气,以适应秋天容平之气。

饮 食 养 生

《素问·脏气法时论》说:“肺主秋……肺收敛,急食酸以收之,用酸补之,辛泻之”。可见酸味收敛肺气,辛味发散泻肺,秋天宜收不宜散,所以要尽量少吃葱、姜等辛味之品,适当进食酸味果蔬。

秋时肺金当令,肺金太旺则乘肝木,故《金匮要略》又有“秋不食肺”之说。秋季燥气当令,易伤津液,故饮食应以滋阴润肺为宜。《饮膳正要》说:“秋气燥,宜食麻以润其燥,禁寒饮”。更有主张入秋宜食生地粥,以滋阴润燥者。

秋季时节,可适当食用芝麻、糯米、粳米、蜂蜜、枇杷、菠萝、乳品等柔润食物,以益胃生津,顺应秋冬养阴,有利于阳气的收藏。

运 动 养 生

秋季时节因人体阴精阳气正处在收敛内养阶段,故运动也应顺应这一原则,即运动量不宜过大,以防出汗过多,阳气耗损,干扰阳气的内藏,运动宜选择轻松平缓、活动量不大的项目。

在运动时,不可穿着单衣去户外活动,应根据户外的气温变化来增减衣服。锻炼时不宜一下脱得太多,应待身体发热后,才可脱下过多的衣服;锻炼后切忌穿汗湿的衣服在冷风中逗留,以防身体着凉;另外运动后不适宜喝冷水或冰水、冰冻饮料,建议休息片刻待身体凉快后再喝温热水,否则容易脾胃受损。

按 摩 养 生

立秋正值夏秋交接之际,处于三伏天内,人体阳气浮于外,体内属虚寒状态,空调、冷饮等寒湿邪气最容易侵袭人体,使人出现感冒、腹泻、腹痛等不适。此时可艾灸风池、大椎穴位预防感冒,艾灸天枢、足三里穴位调理肠胃。尤其是偏阳虚、寒湿体质的人群,更应借助三伏天的阳气,通过艾灸养阳除湿,增强体质,冬病夏治。

下面介绍两种简单易行、保肺强身的养生功法:

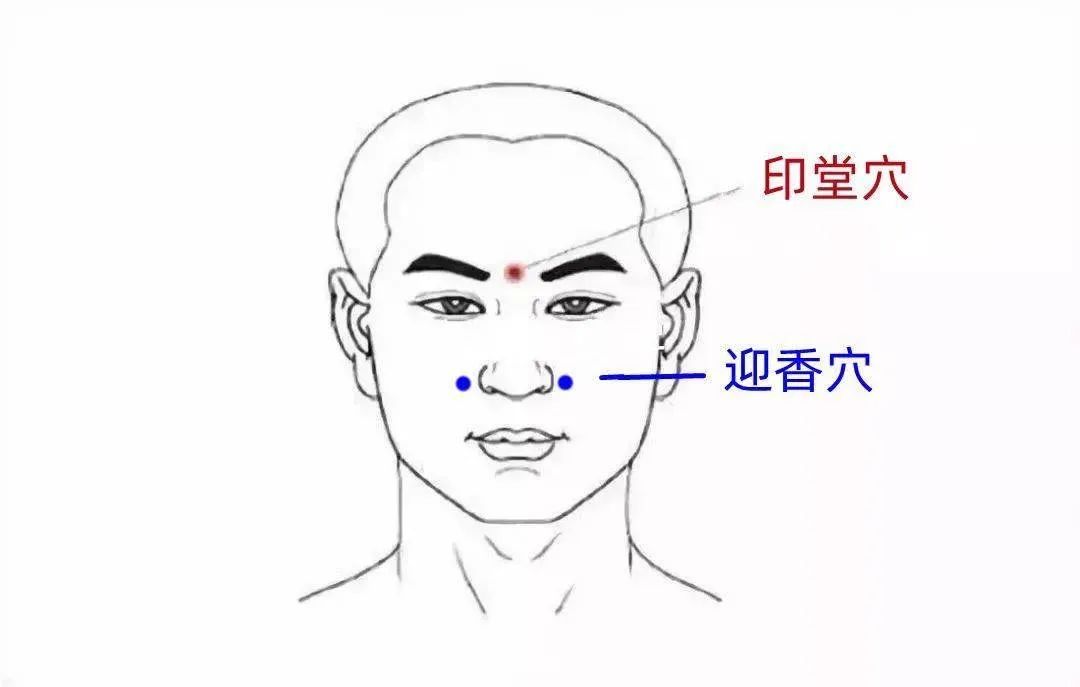

按迎香穴

将两手拇指外侧相互摩擦,有热感后,用拇指外侧沿鼻梁、鼻翼两侧上下按摩60次左右;然后,按摩鼻翼两侧的迎香穴20次,每天早晚各做一至两组。

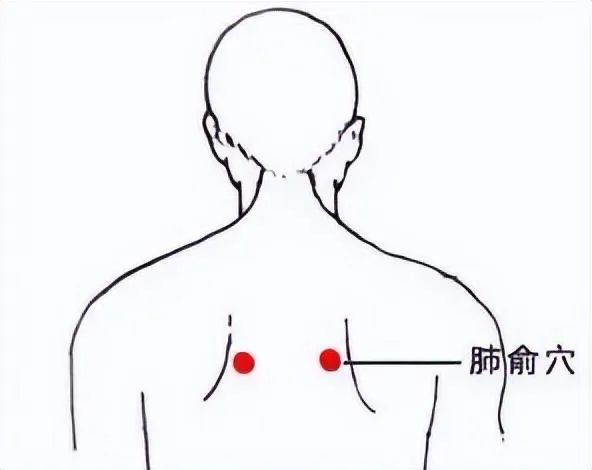

叩肺俞穴

每晚临睡前端坐椅上两膝自然分开,双手放在大腿上,头正目闭,全身放松,意守丹田。

吸气于胸中,两手握成空心拳,轻叩背部肺俞穴(位置在背后第三胸椎棘突下,左右旁开二指宽处)数十下,同时抬手用掌从两侧背部由下至上轻拍,持续约10分钟。

这种方法可以舒畅胸中之气,有健肺养肺之功效。

立秋贴秋膘

立秋后先别忙贴秋膘,养好脾胃再进补事半功倍。民间有句俗语:立秋到,贴秋膘,冬去春来身体好。说的是天凉以后,人们应该多吃些肉食,补充一下因伏天食欲差、加上流汗而带来的亏虚,提高免疫力。然而,我国地域辽阔、幅员广大,实际上是不可能在立秋这一天同时进入凉爽的秋季的。尤其是今年,盛夏余热未消,此时进补为时尚早。因为立秋后还在伏天里,人体湿气仍较重,脾胃消化功能还比较弱,要先养护脾胃,排出体内湿气再进补,方能起到效果。

请输入验证码