2月1日

《人民日报》

2月2日

《光明日报》

等主流媒体聚焦荆州

人民日报

2月2日

是第二十八个“世界湿地日”

主题为“湿地与人类福祉”

《人民日报》2月1日

推出特别报道

关注各地的湿地保护工作实践

探索湿地生态和水环境保护的有效路径

实现人与自然的和谐共生

其中提及

荆州公安崇湖国家湿地公园

内容如下

↓↓↓

湖北公安崇湖湿地

退渔还湿,综合治理水环境

清晨,湖北省公安县崇湖国家湿地公园寒风呼啸,青色的湖面在朝阳下闪着粼粼波光。远处湖边的芦苇轻轻摇曳,不时有成群的鸟飞过。“这些都是从外地来崇湖的冬候鸟,有小天鹅、豆雁、白琵鹭、青头潜鸭、东方白鹳等。”崇湖国家湿地公园保护中心负责人刘道军介绍。

崇湖能够得到各类候鸟的青睐,与它优质的水生态环境分不开。“崇湖水质常年稳定在Ⅳ类,有水生植物430种。”刘道军说,这个冬天崇湖湿地又新增了2种国家一级保护鸟类,现在达到6种。

崇湖湿地百鸟翔集。刘曙松 摄

崇湖东临长江,分为北湖和南湖。“上世纪70年代前,崇湖鱼鸟成群,水草成林,湖水还可以直接饮用。”刘道军说,上世纪90年代,崇湖大片的水域被私人承包种莲藕、养鱼虾,居民的生活污水也直排湖中,崇湖的水质越来越差,湖面上的鸟类越来越少。

2014年,公安县在崇湖全面推行退渔还湿政策,将湖区承包权收回,拆除了围堤、围埝、围网。“县里还不断推进清淤除杂、水生植物调控及土方平衡等工程,并启动环湖生态缓冲带、临湖截污带、沿湖修复带‘三带’建设,让崇湖的自然生态不断恢复。”公安县崇湖小流域综合治理指挥部办公室负责人吴治山介绍,为了确保治理后的崇湖能够自然修复,公安县还对崇湖流域进行综合治理,要求流域内的各类尾水必须达标才能排放,并广泛发动群众参与崇湖治理。

崇湖国家湿地公园

此外,由于崇湖水深平均只有1米左右,水量受天气和季节影响较大。为了确保崇湖水量稳定,公安县对9条水渠进行疏浚,将崇湖与周边的水田连起来。“6条水渠进水,3条水渠出水,夏天崇湖水多,水田灌溉需水量大,崇湖为水田补水;冬天水田需水量小,就为崇湖补水。”刘道军说。

崇湖环境改善后,当地开始探索“生态+”发展模式。“我们建设了36公里长的崇湖旅游公路,发展休闲垂钓、自然科普等业态,建成生态采摘园、小龙虾产业观光园、田园森居景点等游玩项目。”吴治山说,崇湖国家湿地公园2020年正式开放,吸引了不少游客。

光明日报

2月2日

《光明日报》聚焦全国三位文物修复师在他们的故事里感受指尖技艺和心底热爱其中报道

湖北荆州文物保护中心名誉主任吴顺清↓↓↓

【一线讲述】

我今年已经75岁了,和文物打了一辈子交道。在我心中,每一件文物都有独特的价值。绘画、建筑、陶瓷、雕刻……它们身上,都有着浓厚的历史韵味,让人着迷。

还记得毕业后刚分配到荆州博物馆时,我心里担忧极了。我所学的专业和文物修复与保护完全不沾边,只能硬着头皮来报到。没想到博物馆的工作人员都热情地欢迎我。大家都说,不用担心,这里一定有你的用武之地。

张家山汉简

慢慢地,我放下了心中的忐忑。有一天,老师告诉了我一件事:考古界有一个说法,叫“干千年,湿万年,不干不湿只半年”。原来,南方地区出土的竹木漆器类文物,由于地下水位比较高,出土后的含水率会非常高,大部分在300%至700%之间,有的甚至高达1500%。如何维持这些文物的形状?最简单的做法是仿照它原来的赋存环境,浸泡在水里。

然而,这只能算是权宜之计。我们要研究这些文物,不能总是把它们泡在水里,怎样解决这个问题?老师笑着告诉我,这是一项挑战,比如脱水技术问题涉及化学、材料等领域,文物修复问题涉及考古、历史、工艺、艺术等领域,完成这项挑战,需要多个学科来协同研究。就这样,我的兴趣被激发出来了,开始静下心来学习知识和技术。

凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍

开始搞研究的时候很艰苦。受制于经费,我进博物馆建设的第一个实验室几乎就是个“空壳子”,很多仪器设备、常用试剂等都来自我大学老师的赞助。后来,馆里挤出经费用来购买化学试剂,我便常常自己拖着板车到离单位约20里远的仓库提货。

为了解决难题,我联合一些大专院校、科研院所,组建了一支专业团队,团队成员各司其职。比如,解决出土竹木简牍方面的问题,我们联合武汉大学、清华大学等单位团队共同研究。在解决饱水漆器病害问题上,有湖北省博物馆、中国科学技术大学、武汉大学、中国林科院等单位参与。在解决漆器修复问题时,不仅有专攻各个时期漆器的专家参与指导,还有具备美术功底的专业人员来实施修复工作。历时十多年,我们终于研发出能够解决高饱水病害的工艺。

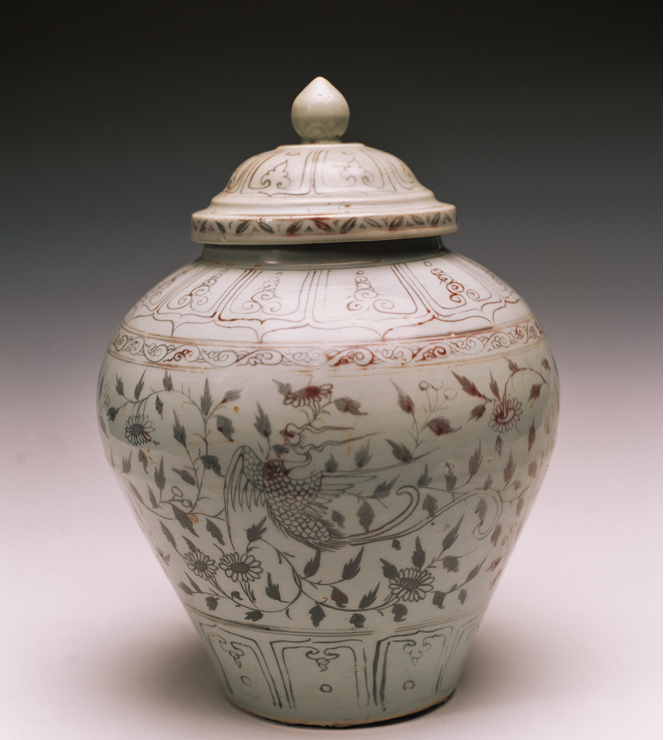

釉里红凤舞缠枝菊花纹盖罐

目前,用这项技术处理的文物占全国已经保护处理此类文物总量的70%。同时,我们针对出土的早期丝织品保护的难题,创新性地提出了生物化学技术应用于糟朽丝织品保护的新思路,并开展了初步探索研究,取得了阶段性成果。

退休之后,我依然奋战在文物修复一线,希望让更多人看到这些文物的真容。

【青春之声】

荆州文物保护中心吴顺清文物修复与保护团队成员赵阳:2022年8月,贵州坟坝顶考古现场发现了木漆器,当地联系我们寻求帮助。我带着几名同事奔赴考古现场,利用中心研发的木漆器现场加固和提取技术,成功对出土文物进行了发掘和保护。能在关键时刻挽救宝贵的文化遗产,我们觉得既兴奋又骄傲。作为一名年轻的文物工作者,我将学习老一辈专家甘于吃苦、乐于奉献的精神,将前沿的科学技术应用于文物保护事业,推动我国文物保护技术向前发展。

请输入验证码