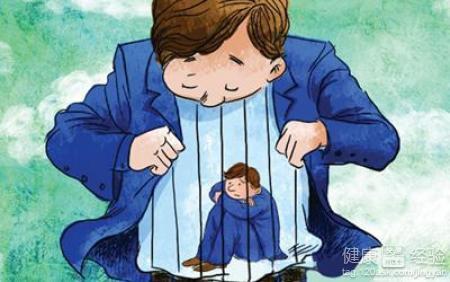

随着互联网的迅速发展和普及,互联网低龄化趋势愈发明显。与此同时,一些网络不良现象也给青少年的学习生活带来许多负面影响,我们在荆州各县市区调查了解到这样一些不良现象:一些未成年人因沉迷网络游戏抵制学习压力逃避学习;因手机管理失控导致荒废学业;因接受网络不良价值观造成精神颓废甚至性格偏激;因手机管理引发亲子矛盾,进而引发学生极端行为,造成一系列家庭不和谐,甚至是悲剧;因接触网络色情暴力等不良信息而走上不良道路;因不懂法律在使用网络中触犯法律;等等。这些毒瘤不仅严重影响青少年的健康成长,也严重影响了地方教育的基础教育,不利于社会的和谐发展、长远发展。

在此背景下,国务院出台了第一部专门性的未成年人网络保护综合立法——《未成年人网络保护条例》(以下简称《条例》),并于2024年1月起施行。《条例》旨在保障未成年人日合法权益,为未成年人网络保护提供有力的法治保障。就如何推进《条例》在我市快速有效着地,为青少年健康成长护航?《条例》明确提出实行社会共治,即监管机构、政府、企业、行业协会、社会组织、学校、家长、新闻媒体为管理主体的治理模式。

从宏观层面来说,政府及监管机构作为维权的后盾,主要是对青少年网络保护提供政策及法律法规支持;企业、行业协会主要是从作为网络产品和服务提供者,主要是履行未成年人网络保护义务,并依照国家法律法规承担社会责任;社会组织主要是协助有关部门做好未成年人网络保护工作,维护未成年人合法权益。从现实暴露出的突出问题来看,有家长学生对网络违法行为的无知、家长与孩子因智能终端产品的摩擦、家长在孩子使用网络产品管理观念方法手段上的欠缺、遇到未成年人网络安全而不知道到哪里求助等系列问题。结合现实突出问题,未成年人网络安全社会共治如何由面到点推进?建议如下:

一、结合政府宏观调控和资源调动的优势,可以从如下两个方面着手:

1.成立宣讲团。法院、检察院、地市教育局等部门联合成立宣讲团,走进学校,结合生动的案例,以案释法,围绕青少年网络道德形成、网络法治观念培养、网络使用能力建设、个人人身财产安全保护等方面,培育未成年人网络安全意识、文明素养、行为习惯,同时分享“锦囊”,“助攻”青少年学生擦亮眼睛,培养防护技能,依法维权。

2.社区网格联动。一是招募志愿者,设立社区援助中心。志愿者队伍,可以向学校教师队伍,当地高校心理、法律等专业大学生,社会组织如心理协会、关心下一代工作委员会、共产主义青年团、名师工作室等人员中招募。对于志愿者,可以给以适当的经济补贴或奖励政策。援助中心就社区内青少年沉迷网络、遭遇网络霸凌、遭遇网络人身财产伤害等问题,接受青少年及其家长的当面或线上的咨询,并予以专业指导。二是加强宣传。一是利用小区文化墙、宣传板,生动活泼地开展《条例》的宣传工作。同时,对于小区发生的青少年遭遇的网络伤害,予以及时的通报,起到警示提醒的效果。三是社区网格联动。对于志愿者队伍建设,政府相关部门委派专业人员,定期组织培训及案例交流,提升其工作的专业性,促使社会共治工作的稳步有效推进。

二、学校是青少年成长的摇篮。结合学校的育人优势,可以从如下三个方面着手:

1.开展“未成年人网络保护条例”主题教育活动。结合视频、PPT课件、宣传板等,用通俗易懂的语言向未成年人及其监护人解读《未成年人网络保护条例》主要内容,并结合现实生活中的典型案例,引导未成年人依法上网、文明上网,自觉抵制不良信息。积极搜集资料,绘制手抄报,切身体会网络安全的重要性,并引导身边的人文明上网、安全上网,切实提高青少年网络安全意识,争做网络文明的宣传者和实践者。

2.与学校中心工作结合。把《条例》贯彻落实工作纳入学校文明创建成果的考查内容。将网络素养教育纳入学校素质教育的重要内容,结合《条例》内容及精神,设置相应的课程体系,着力提升学生的网络素养,帮助学生养成良好上网习惯,培养学生网络安全和网络法治意识,增强学生对网络信息的获取和分析判断能力。

3.强化规范管理。依法规范管理未成年学生带入学校的智能终端产品,并将其纳入学校校规,作为一项硬性规定。对于违规学生,进行针对重点教育,以形成校园文明使用智能终端产品的优良风尚。(荆州市政协委员)

未成年网络保护

未成年网络保护

请输入验证码