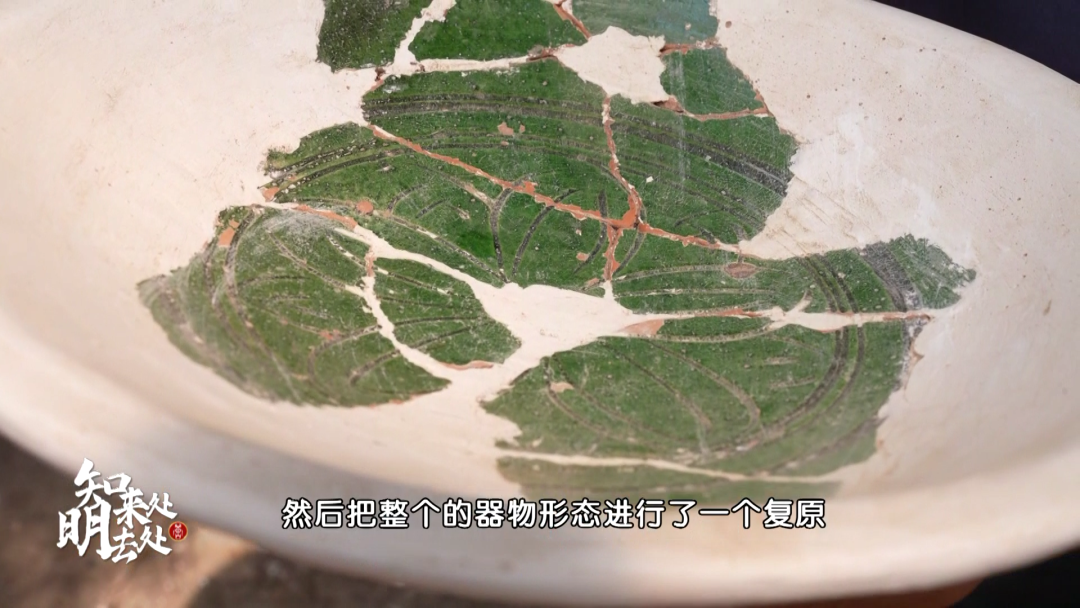

“这座墓葬埋葬后不久就被盗扰了,地下水位比较高,棺已经塌陷了,它被压在底部,所以没有被盗走,是一个庆幸。当时拿出来的时候,手感就和一个木片差不多,拂去上面的淤泥之后,发现特别光滑,我们再仔细一看,发现是一个雕刻有纹饰的玉片。”

1997年,田勇就是在这样的情形下,发掘出了如今荆州博物馆的镇馆之宝——玉覆面。

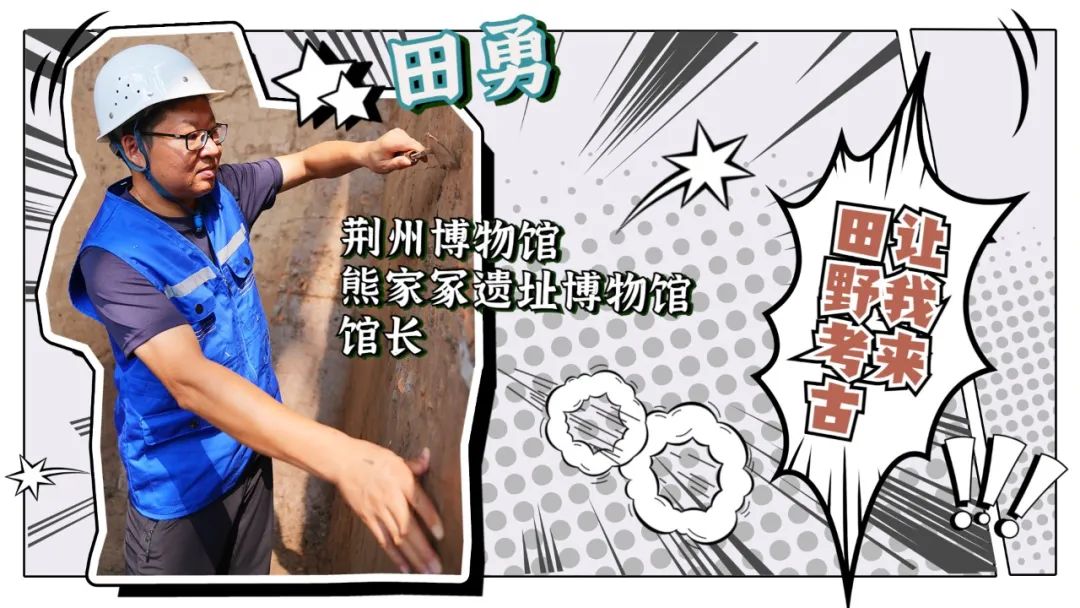

25年来,田勇一直坚守着这份他钟爱的考古工作,参与了许多重要文物的发掘。知来处,才能明去处。考古的意义不仅仅是进行文物研究,还要透物见人,为我们的文化自信增添考古学的实物资料。

那么,在这些考古过程中,田勇还遇到过哪些难忘的经历呢?

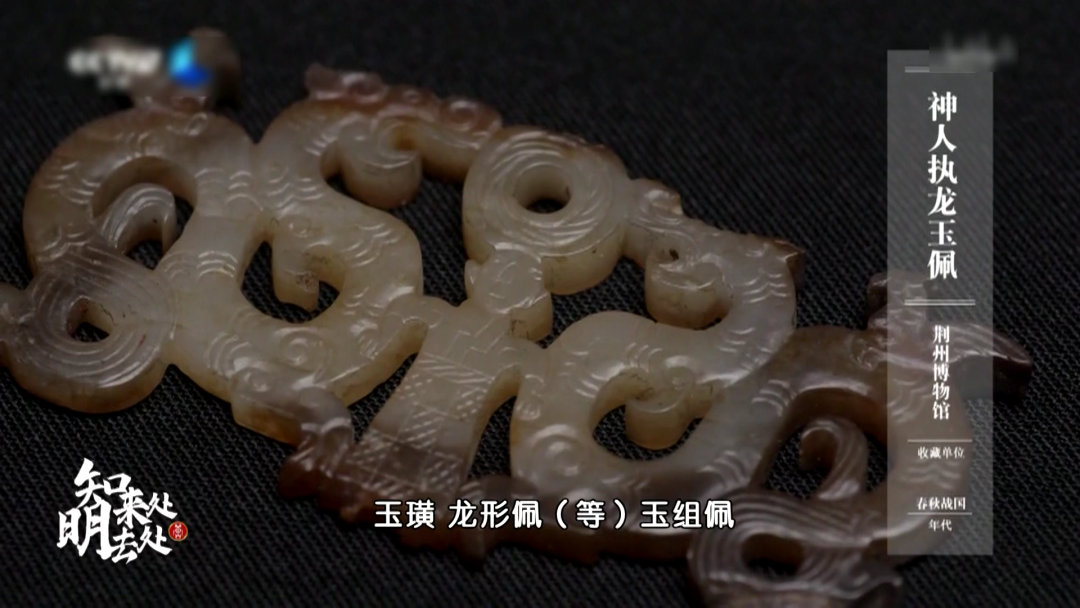

2006年,院墙湾一号墓清理出玉璧、龙形佩等玉组佩30件套,是继望山一号墓以来,荆州发现玉器种类最多、做工最精细的一次考古发掘。

2014年—2015年,荆州中学新址夏家台106号墓,发掘出战国时期的《诗经·邶风》《尚书·吕刑》等儒家典籍的竹简。

还有荆州人都知道的熊家冢

……

在这些重要的考古发掘现场,都有田勇的身影。

“枯藤老树昏鸦,探方考古学家。埋头刮地面,低头收陶片。”常年从事田野考古工作,田勇幽默地用打油诗总结。

其实,多数时候考古发掘是枯燥的,像三星堆、海昏侯这样举世瞩目的发掘,是非常难得的。更多的时候就像田勇说的,他们可能就是在“埋头刮地面,低头收陶片。”

因为,田野考古的原则是全面收集,比如说灰坑里面的东西,其实很多都是人类倾倒的垃圾。但这些“垃圾”对考古工作人员来说,都是研究当时人类社会的重要实物资料。

他们要在这些“垃圾”里面,探寻当时人类生活的点点滴滴,以此分析出当时人类生活的模式。

比如说,发现的陶器中是水器居多还是食器居多?还是炊具居多?如果食器居多,说明当时人类在这个地方可能就是从事农业。

“做一行就要爱一行,从事这个职业,就不能辜负这个职业。”

25年来,田勇始终铭记着自己的使命,把文化遗产保护好,管理好,利用好,让更多人“知来处,明去处”。

田勇说,作为一名无党派人士,能参与荆州历史文化的发掘,为繁荣荆楚文化做一点事情,他感到很骄傲!今后,他依然会自觉扛起增强历史自觉,坚定文化自信的责任担当,做好荆州的文物考古工作,为文化传承提供重要的历史滋养。

荆州广播电视台融媒体新闻中心记者:谢纯、范振宇

请输入验证码