我的孙女小红豆两岁时,便是花鼓戏剧小粉丝,也是文艺活动最小的嘉宾。她上幼儿园前,经常跟随奶奶到罗凤桂老师的教戏现场,观看排练。小红豆的奶奶是跟随罗凤桂花师学花鼓戏剧的学员之一,在排练现场,小红豆眼睛随着戏剧乐曲跳跃,看得津津有味,甚至还学会了几个戏剧动作。去年七月,为了鼓励上幼儿园的小红豆学乐器,罗凤桂老师将家里珍藏的古筝赠送给了小红豆。

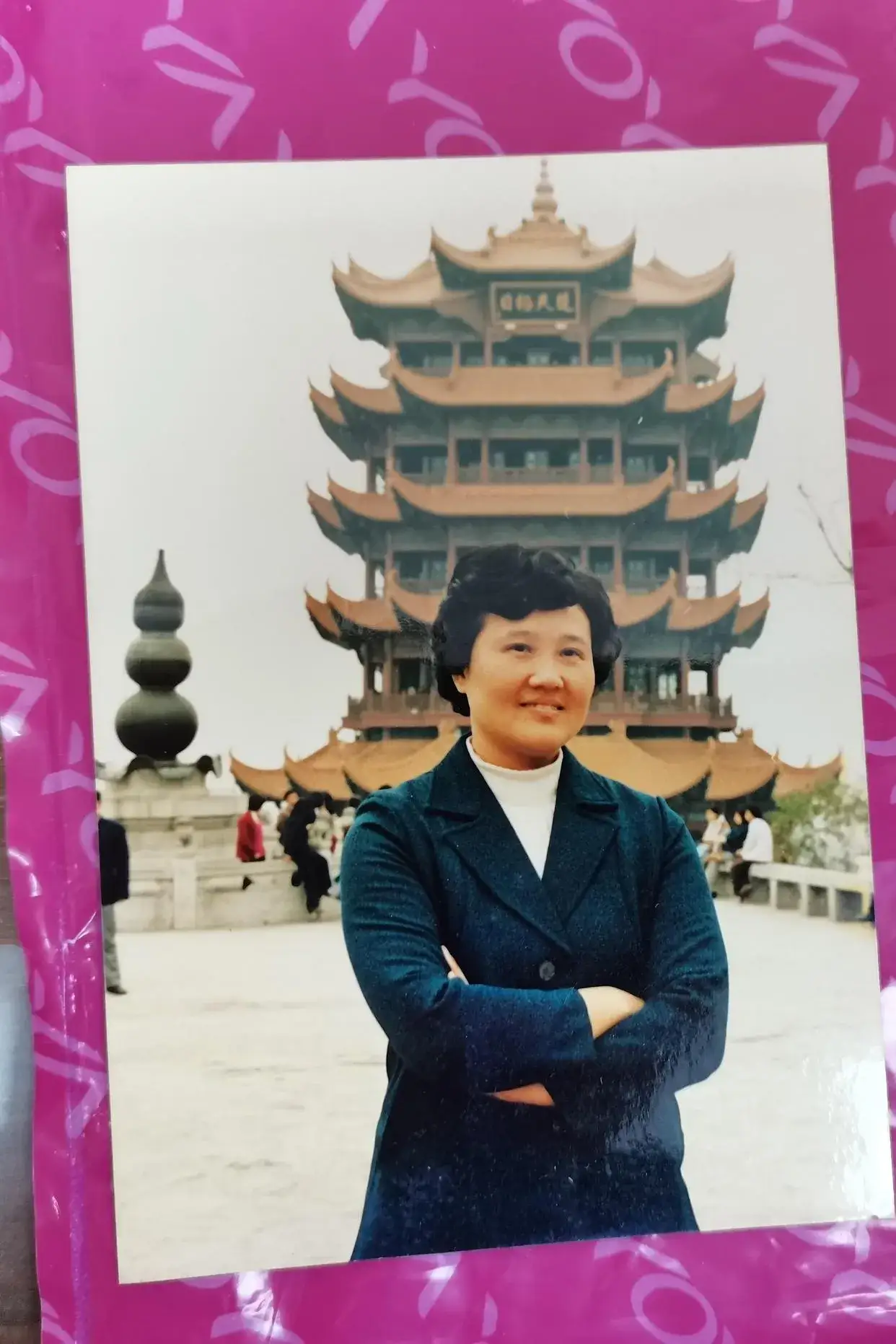

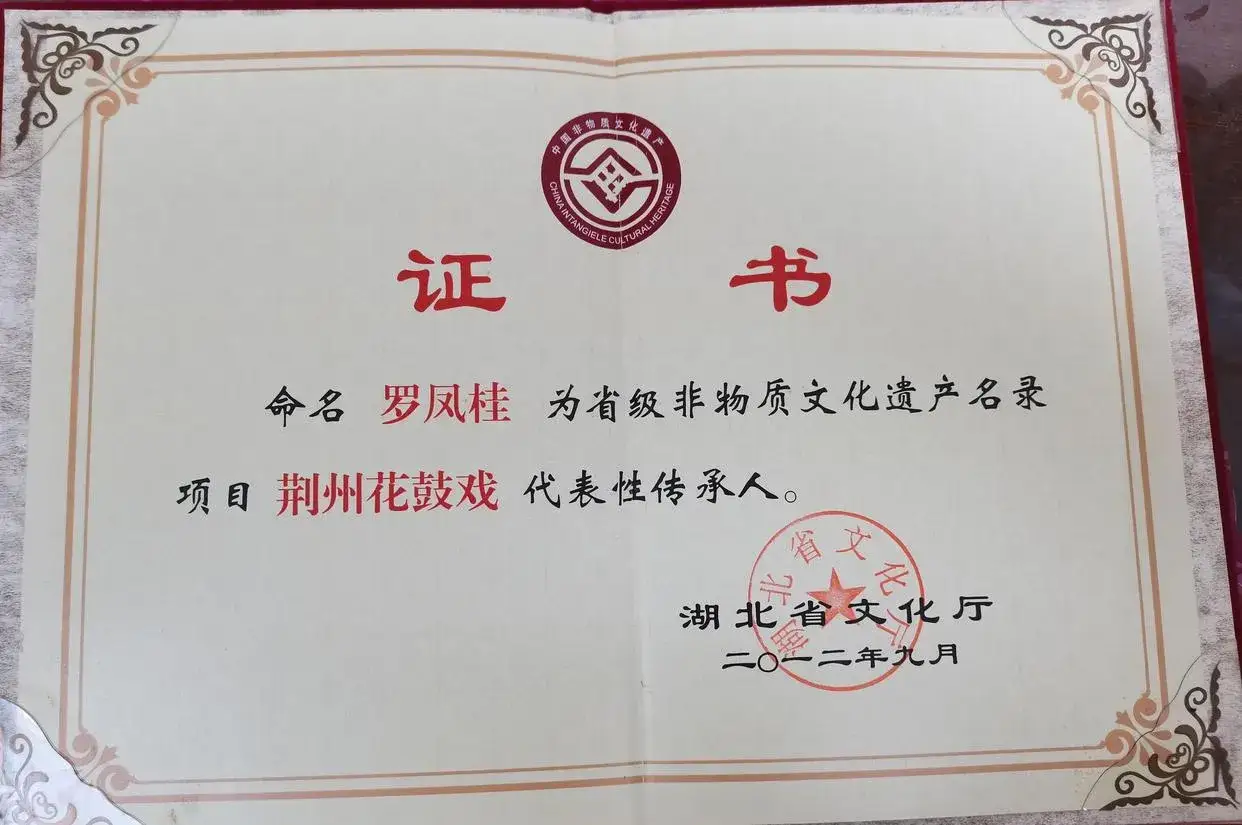

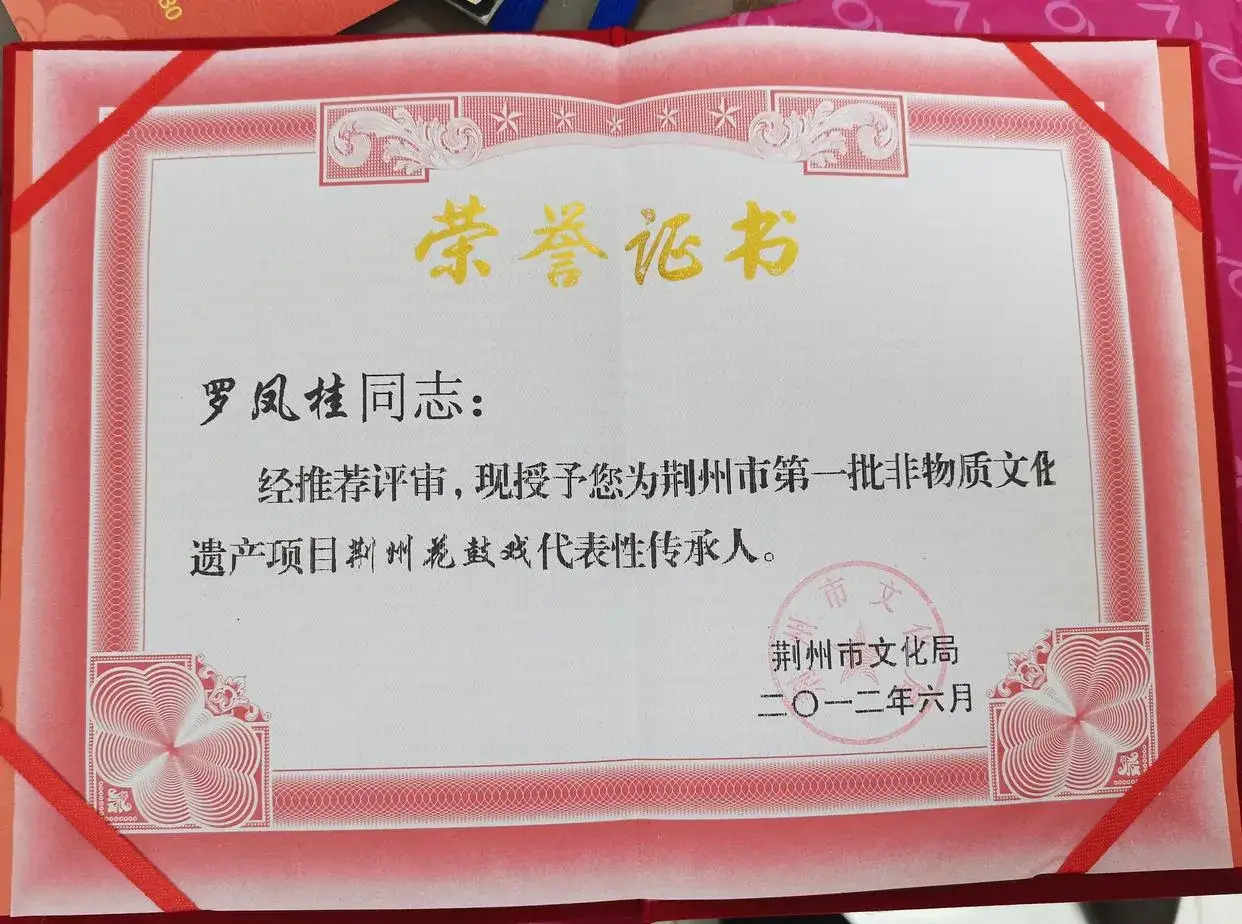

罗凤桂,1948年出生于洪湖市燕窝镇一个梨园世家里,系湖北省戏剧家协会会员,荆州花鼓戏学会理事,曾任监利政协委员,监利花鼓戏剧团副团长,监利文化馆工会主席。1988年被评为国家二级演员,2012年成为湖北省级花鼓戏非遗传承人。

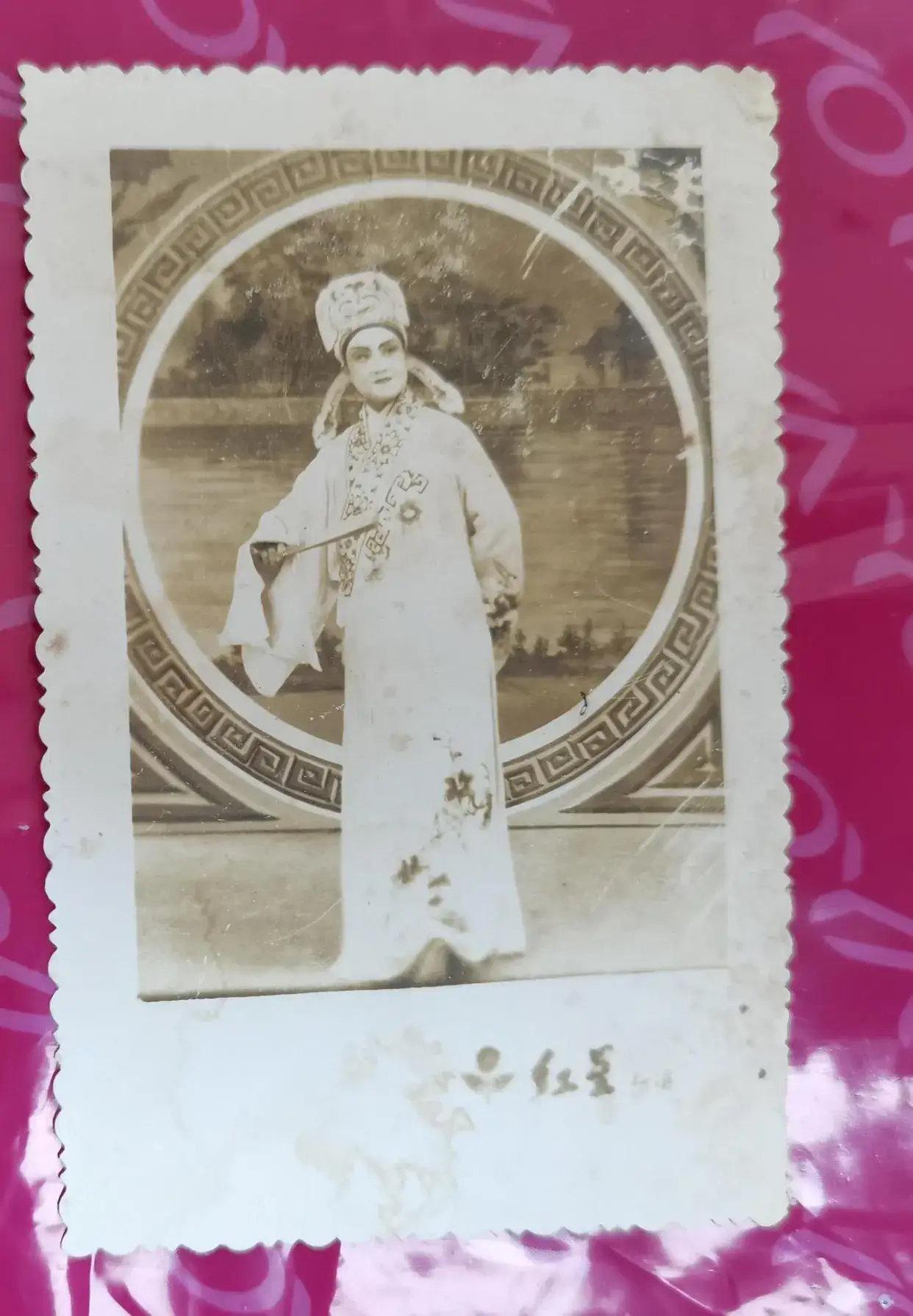

罗凤桂父亲罗国新(艺名罗翠红),是著名的花鼓戏艺人。

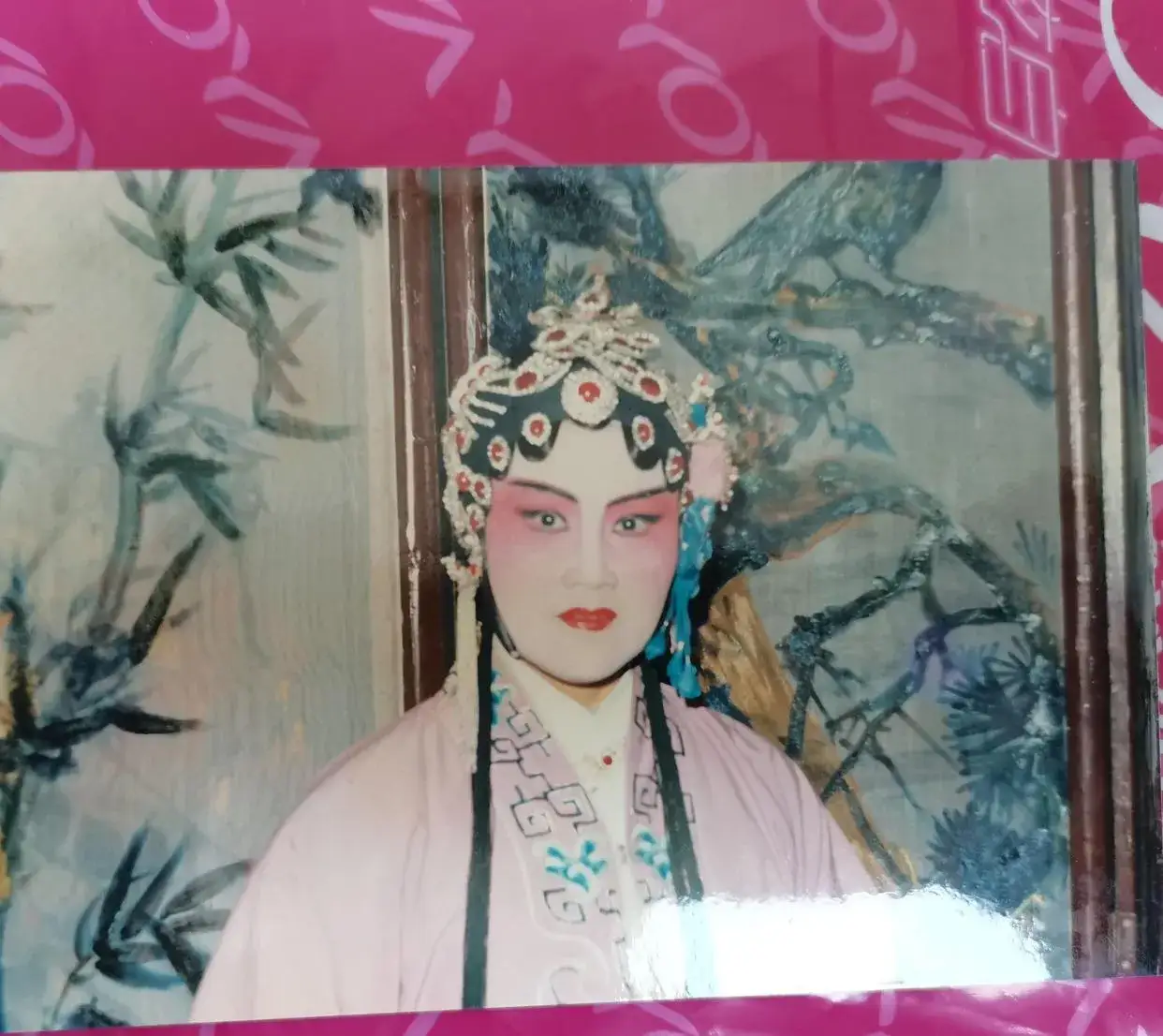

罗凤桂12岁从艺,1959年考入天门县花鼓戏艺训班,系统学艺四年。初习武花旦,因刻苦努力,表演技巧日趋熟稔,文花旦丶青衣丶花旦,样样精通。

荆州花鼓戏是湖北地方传统的三大剧种(楚剧、汉剧、花鼓戏)之一,俗称花鼓子、天沔花鼓戏,1981年改称荆州花鼓戏。2006年被列入第一批国家级非遗物质文化遗产名录。是在三棒鼓、踩高跷、采莲船、渔鼓、道情…等民间演唱形式上,不断吸收其他的剧目、声腔、表演,逐渐发展起来的有特色的乡土戏剧。广泛流行于江汉平原的沔阳、天门、潜江、监利…。其特色是把江汉平原的方言艺术化,有独特的表演身段、表演特技、表演方式。有鸦雀步、转椅、打水、醉酒、摘花、咬碗、带彩、流泪、阴阳脸、掐菜等表演动作和技巧,深受观众喜爱。

1964年,罗凤桂随父调入监利县楚剧花鼓队,其父任团长。

1977年成立花鼓剧团,罗凤桂担任副团长。

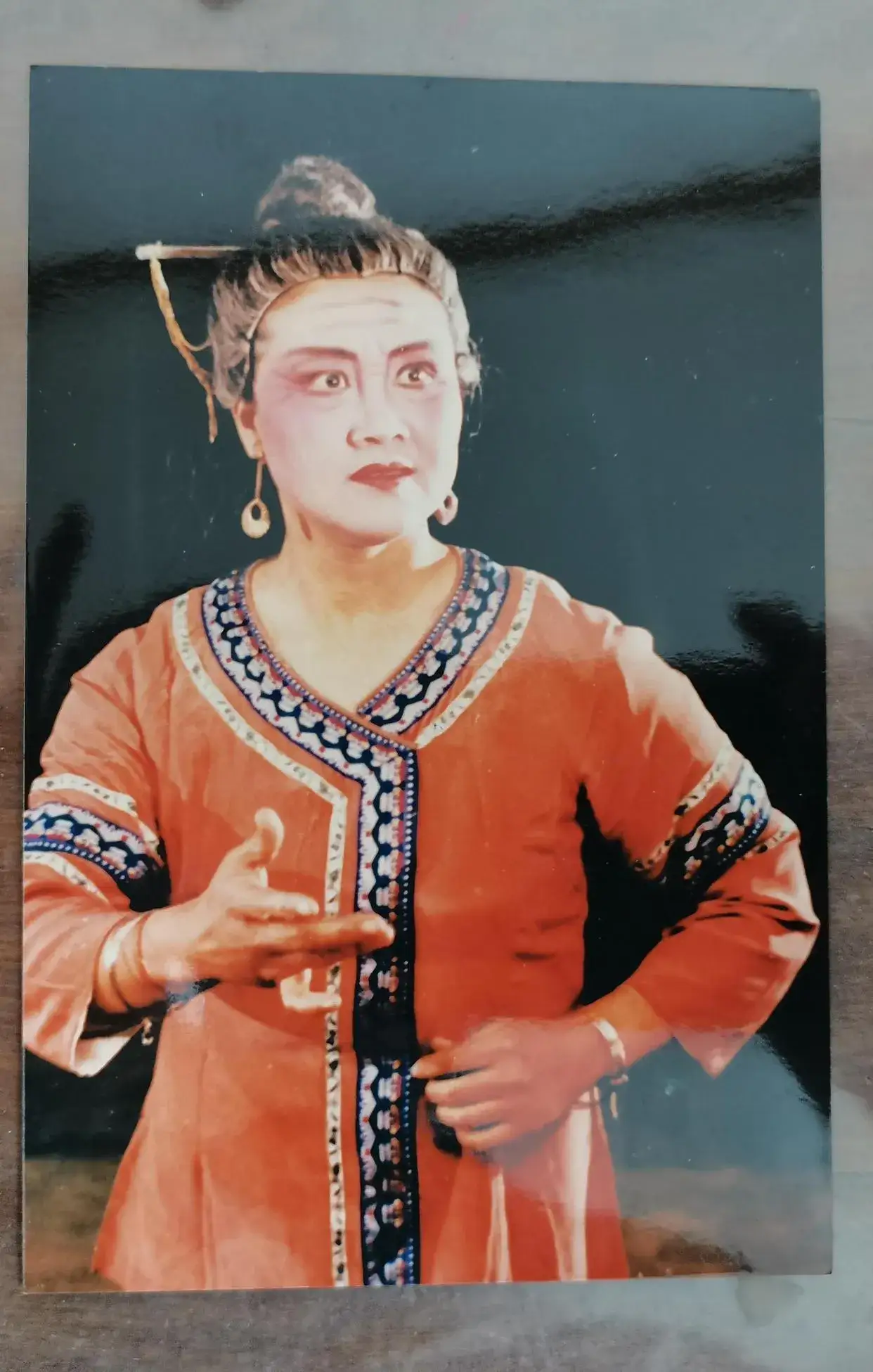

罗凤桂巧妙地借鉴其他剧种的润腔经验,溶歌唱和戏曲于一体,使其戏味、唱腔优美,清丽优柔。罗凤桂善于刻画不同性格的人物形象,在六十多年的演艺生涯中,善于摄取生活中的人物形象和角色的心理活动。她不仅擅长青衣角色,对花旦、婆旦、彩旦,均表演到位,还能反串小生,受到观众喜爱和同行敬佩,被观众赞扬是"盘旋在江汉平原上的金凤凰"。

罗凤桂善于刻画不同性格的人物形象。在六十多年的演艺生涯中,由其主演的《江姐》中的江姐、《洪湖赤卫队》的韩母、《龙江颂》的江水英、《插标记》的杨书记、《打铜锣》的林十娘、《海峡情》的阿婆、《拦花轿》的周媒婆…其角色扮演深入人心。在传统戏曲里扮演的《秦香莲》秦香莲、《孟丽君》的孟丽君、《站花墙》的王美蓉、《慈母泪》的梁氏、《四下河南》的田氏、《女青天》的杨夫人、《大脚夫人》的马娘娘、《狸猫换太子》的李娘娘、《血溅乌纱》的严夫人…等传统戏曲中的扮演,获观众和专家们的一致好评。

罗凤桂思路清晰,戏路宽广。她在新剧目的编导和演出上颇有建树。

1986年11月,由罗凤桂导演并参演的反映两岸人民渴望团结统一的大型新编历史剧《海峡情》赴北京汇报演出,获得极大成功。演出人员受到了中央领导的亲切接见。该剧多次荣获奖励。

1990年5月,由罗凤桂导演的大型**历史剧《柳直荀》,荣获湖北省首届荆州花鼓戏节导演奖。

1991年5月,罗凤桂导演的少儿戏曲小品,参加了湖北省戏剧家协会主办的首届少儿戏曲小品表演赛,获得优秀导演奖。被摄制成电视艺术片,在省电视台和中央电视台播放。

2005年12月,由罗凤桂导演并主演的《渔婆渔妹红军哥》,荣获湖北省文化厅第十届“楚天群星奖”铜奖。该戏曲经修改后,于2007年11月参加了文化部举办的全国第十四届群星奖,获“群星创作奖”。

2008年10月,经罗凤桂改编和导演了传统剧目《站花墙》中的折子戏《双摘花》,将舞蹈、魔术和戏剧有机地融合在一起。参加湖北省首届地方戏剧节,获专家们一致好评,特授表演一等奖。

2011年,罗凤桂参演、导演的戏曲《站花墙》、《并蒂莲》、《双椒笋》等剧目,被中央电视台摄制入选国家非遗数据库永久保存。

1988年,罗凤桂老师被成为国家二级演员。

2012年,罗凤桂老师成为省级荆州花鼓戏非遗传承人。

为了使荆州花鼓戏发扬光大,76岁的罗凤桂又出现在监利市花鼓戏剧协会中,担任党支部书记。义务教授会员们学花鼓戏。从手、眼、身、法、步等基本功,为会员们一一指导、示范,并随会员们赴乡镇、社区一线,到基层做公益演出。

张必林:湖北省作协会员,监利市文联委员,长篇小说《义乌打工记》已由**文艺出版社出版发行。

(通讯员:张必林/编辑:朱佳敏/一审:唐杰/二审:王桃芳/三审:江敏)

请输入验证码