书信家国,尺牍情深

一封封红色书信

字字滚烫

书写着革命先辈们的万千情怀

“慰牺牲者之灵,随幸存者之愿。”这是开国中将周希汉在书信中写下的一句话,也是长江大学信·荆楚项目团队的初心。

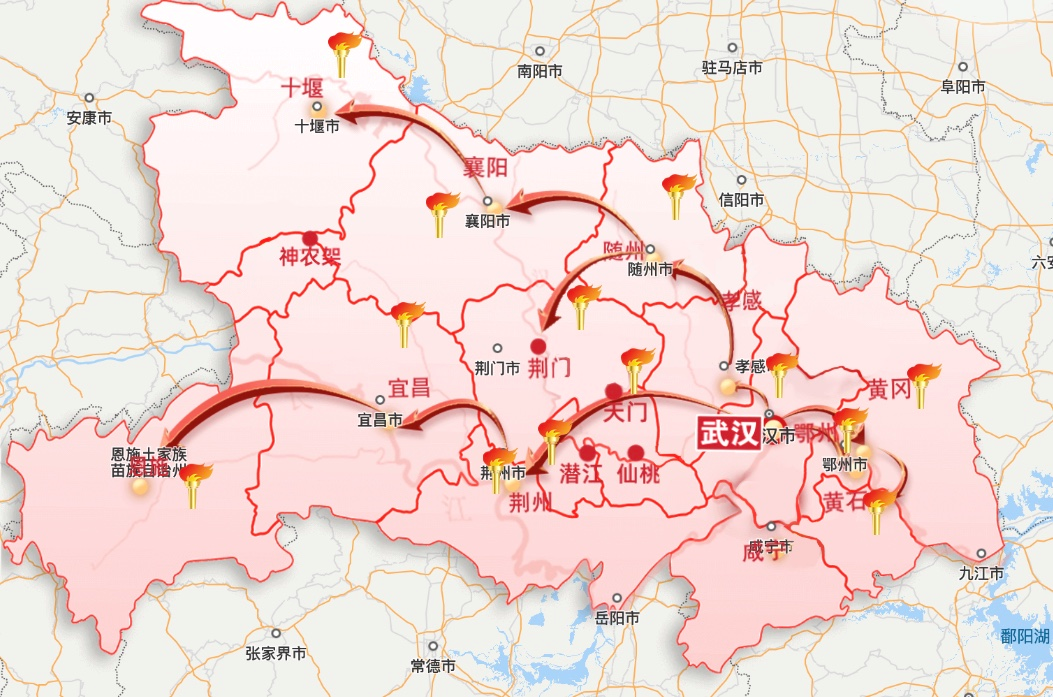

三年来,长江大学信·荆楚项目团队用脚步丈量荆楚大地,寻得红色书信 200 多封,编辑出版了第一部研究著作《信·荆楚:湖北儿女笔下的红色追寻》。

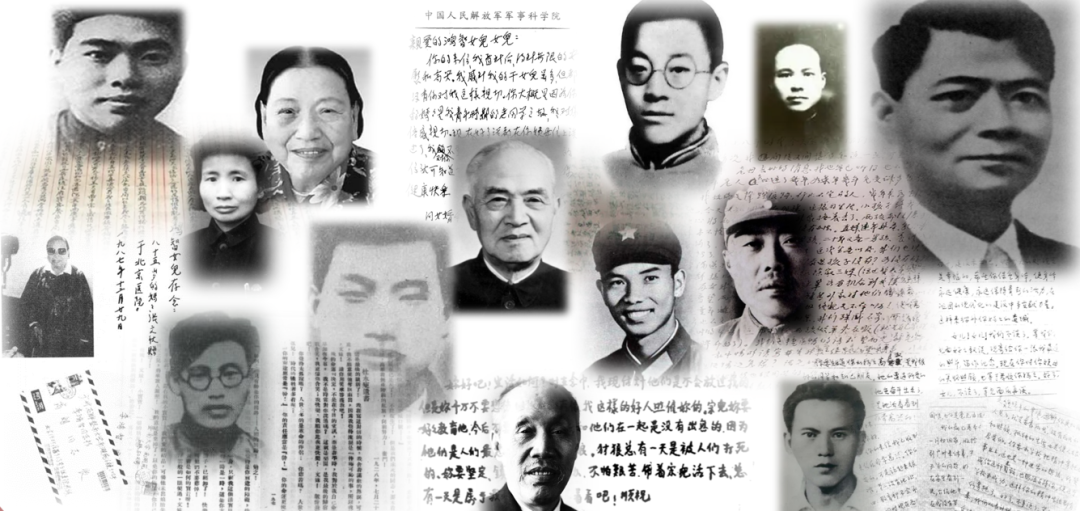

这些信跨越百年时光,大部分是湖北籍革命先辈所写,例如陈潭秋写给哥哥的信,杜永瘦写给妻子的绝笔信;还有一些近现代英模人物的信,例如张富清写给永丰战役烈士的信,汪勇写给女儿的家书……

长江大学马克思主义学院党委书记

信·荆楚项目团队指导老师 刘小燕

每解一封红色书信,都对自己的思想情感是一次全新的洗礼和升华。共产党员、英雄模范他们在写家书的时候,并不是为了发表,也不是为了写给别人看。所以家书跟典范历史相比,它就具有更真切的思想和情感。

现在,信·荆楚项目团队成员增加到了近20人,他们也走得越来越远。从公开报道、书籍杂志中寻找线索,再走进博物馆、档案馆、烈士故居,为一封封红色书信拍照留档,将这些“珍珠”串成精美的“项链”。

长江大学 信·荆楚项目团队成员 高思睿

在寻信的过程之中,我们也遇到了很多困难。一些信件因为年代久远,残缺不全,同时还有一些信件由于字迹模糊潦草也难以辨认。为此我们请教了博物馆的负责人以及一些党史专家和书法老师,非常感谢他们的帮助。

红色书信是进行理想信念教育最生动、最有说服力的教材。

刘小燕介绍,为了让更多的人感受到这些红色书信穿越历史的力量,信·荆楚项目团队通过“1+ x ”的方式进行传信,也就是进党政干部培训课堂、进学生思政课、进社区、入院落……

目前,该团队已经开展“唱读讲传”活动 40 多场,受众 6000 多人。前不久,“书信中的湖北精神”这一堂课走进了大型思政公选课——生命长江,现场站无虚席。

马克思主义学院党委书记

信·荆楚项目团队指导老师 刘小燕

寻信、解信是教育自己,但是传信、回信是教育广大人民群众,所以这就是我更坚定把这个事情做下去的原因之一。

长江大学信·荆楚项目团队成员 朱奎

传统的思政课,大家可能都会认为是比较枯燥的,把红色书信带到他们的课堂中去,他们会更加有兴趣,我觉得这个事情是非常有意义的。

一路见证学生们和信·荆楚项目共同成长,长江大学马克思主义学院辅导员、信·荆楚项目团队指导老师张云雾深感欣慰:“在这个过程当中,他们也从革命先辈的身上传承到了红色精神,达到了学思践悟,知行合一的效果。”

三年来,信·荆楚项目团队成员获奖 162 人次,学生成员均成为中共党员。2023年,第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛,《“信·荆楚”——湖北籍共产党员英雄模范百封书信整理研究》项目从40余万件作品中脱颖而出,获得红色专项活动特等奖。

收获这些来之不易的成绩,团队中的学生成员们同样感悟颇多。

于潇浚回忆:“在红色书信中,看到有很多和我们一样同龄人,他们却经历着难以想象的痛苦,感觉自己也从中汲取到了力量。”

李光钰则觉得,参与到信·荆楚项目中后,自己的性格变得更加沉稳了,“最大的改变是能够沉得下心来,坐得住冷板凳,一个一个字地去仔细品读这些书信背后的背景。”

长江大学信·荆楚项目团队学生负责人袁田说,团队的共同心愿,就是希望利用自己的专业所学,为社会做一些力所能及的事情,将这份红色的信仰传递给更多的人。同时,也期待有更多志同道合的伙伴加入进来,一起担起这份时代的责任。

请输入验证码